大阪城天守閣で戦国の合戦展 戦を物語るびょうぶ・甲冑など展示

大阪城天守閣(大阪市中央区大阪城1)で現在、企画展示「戦国の合戦」が開催されており、合戦図びょうぶや甲冑(かっちゅう)、武将たちの書状を展示している。

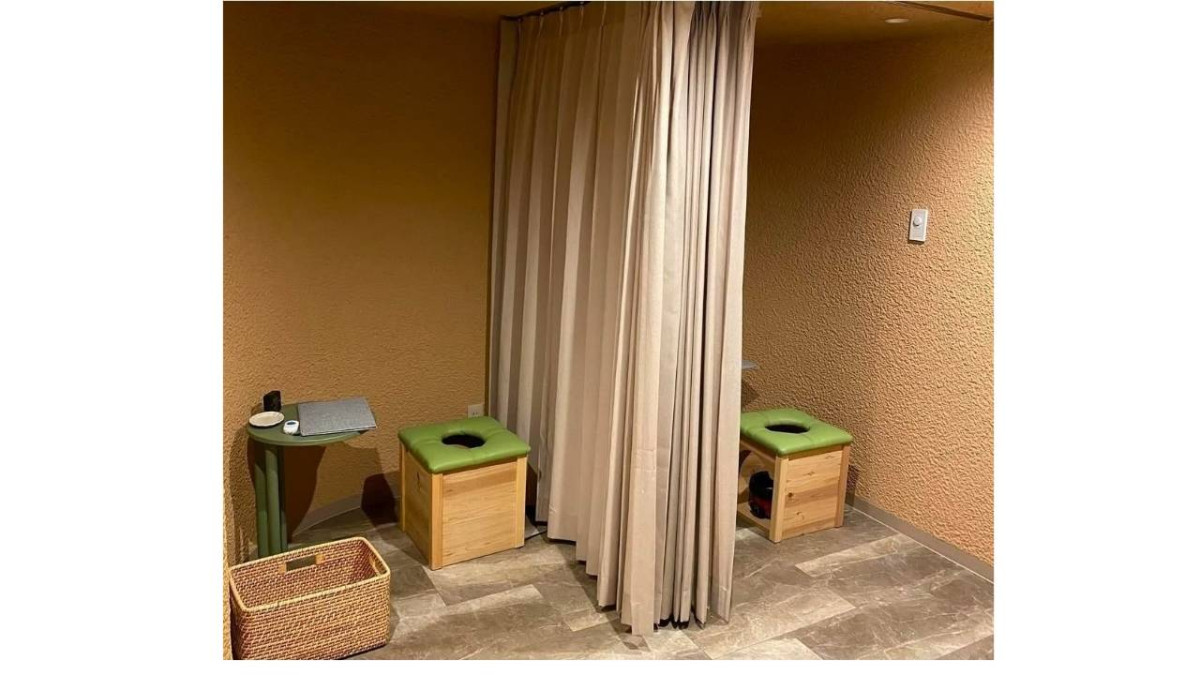

日月竜文蒔絵仏胴具足(じつげつりゅうもんまきえほとけどうぐそく)

展示の中心となるのは「川中島合戦図屏風(びょうぶ)」。武田信玄と上杉謙信の激戦がうかがえる。学芸員の瀬島宏計さんは「びょうぶに描かれている甲冑の草ずりに注目してほしい」と話す。草ずりとは、腰から太ももまでの下半身を覆う防護具。従来は騎兵の甲冑には草ずりが4枚、歩兵の甲冑には草ずりが8枚ほど分かれていた。一騎討ちから集団戦へと戦闘方法に変わり動きやすさが重視された事により、騎兵も8枚ほどの草ずりを着るようになったといわれている。「展示されている甲冑『色々威腹巻(いろいろおどしはらまき)』『黒韋威胸紫紅白胴丸(くろかわおどしむねむらさきくれないしろどうまる)』も草ずりが複数枚に分かれているので確認してみてほしい」。

甲冑はこの他にも、大坂の陣で活躍した後藤又兵衛が使ったとされる「日月竜文蒔絵仏胴具足(じつげつりゅうもんまきえほとけどうぐそく)」がある。着目すべきは両方のこてに描かれているトンボだと瀬島さんは言う。「トンボは前にしか進まず引くことがないことから戦国時代では『勝ち虫』と呼ばれ尊ばれ、甲冑に模様を施し戦に臨んだ」

戦国時代をうかがい知る上で欠かせない武将たちの手紙も展示。西国の覇者となった、大内義隆、毛利元就の書状も公開している。この中で特に目立つのが大内義隆の花押。ほかの花押と比べてひときわ大きい。「石見銀山の経営や明(当時の中国)との貿易で巨万の富を得た自負の現れだったかもしれない」

瀬島さんは「戦国時代の合戦がどのようなものであったか関心を持ってもらえたら」と呼びかける。

開館時間は9時~17時(入館は閉館30分前まで)。入館料は600円、中学生以下無料。 7月24日まで。