カマキリ博士と鶴見緑地公園で昆虫観察

大阪・鶴見緑地公園(大阪市鶴見区緑地公園)山のエリア・政府苑跡で7月17日、昆虫観察のワークショップ「カマキリ博士と鶴見緑地の昆虫を観察しよう」が行われた。

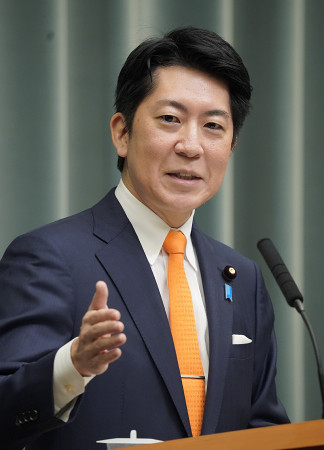

当日は、講義とフィールド実習を通して応募で集まった17組の親子が昆虫について学んだ。講師には「カマキリ博士」こと、昆虫科学研究センターISRC・代表の渡部宏さんを招いた。渡部さんは3歳の時にカマキリに魅了され、将来カマキリ先生になることを志し、今では日本のカマキリ研究で5本の指に入るという。農学博士と気象予報士の資格を持ち、小学校や幼稚園での講演、大学講師などの教育経験を経て、昆虫教室の開催など、一般に向けて日々、昆虫について学ぶきっかけづくりに取り組んでいる。

渡部さんの講義のポイントは全員参加型。子どもと親、スタッフも含め、参加者全員を交えクイズ形式で講義を進めた。カマキリの生態や行動、野外での昆虫観察の注意などについてのクイズに答えると、動物や昆虫について学べる、渡部さんお手製の「スペシャルカード」を進呈。子どもたちは自ら積極的に手を挙げてクイズに答えた。

講義後に政府苑跡周辺の野原へカマキリ探しに向かったが、カマキリは見つからなかった。子どもたちが捕まえた昆虫について、カマキリを中心とした存在意味や役割、触れ方について渡部さんが教えた。鶴見区から来た小林優太くん(9)は「今まで昆虫を触れなかったが触れるようになった」とバッタなどを捕まえていた。渡部さんは「捕まえた昆虫を含め、全ての生き物には存在する意味があり、自然の中でつながっている」と子どもたちに伝えた。

ワークショップを通して「昆虫を見てかわいい、かっこいいだけでなく、なぜこのような色や行動をしているのかと疑問を持つこと。生き物の色や体、行動には意味があるということを考えると、より興味が沸き、面白いと思えるようになる。親にも付き添いだけではなく、一緒に参加して学んでもらう。家族で生き物について一緒に話し合ってもらえるように」と話す。